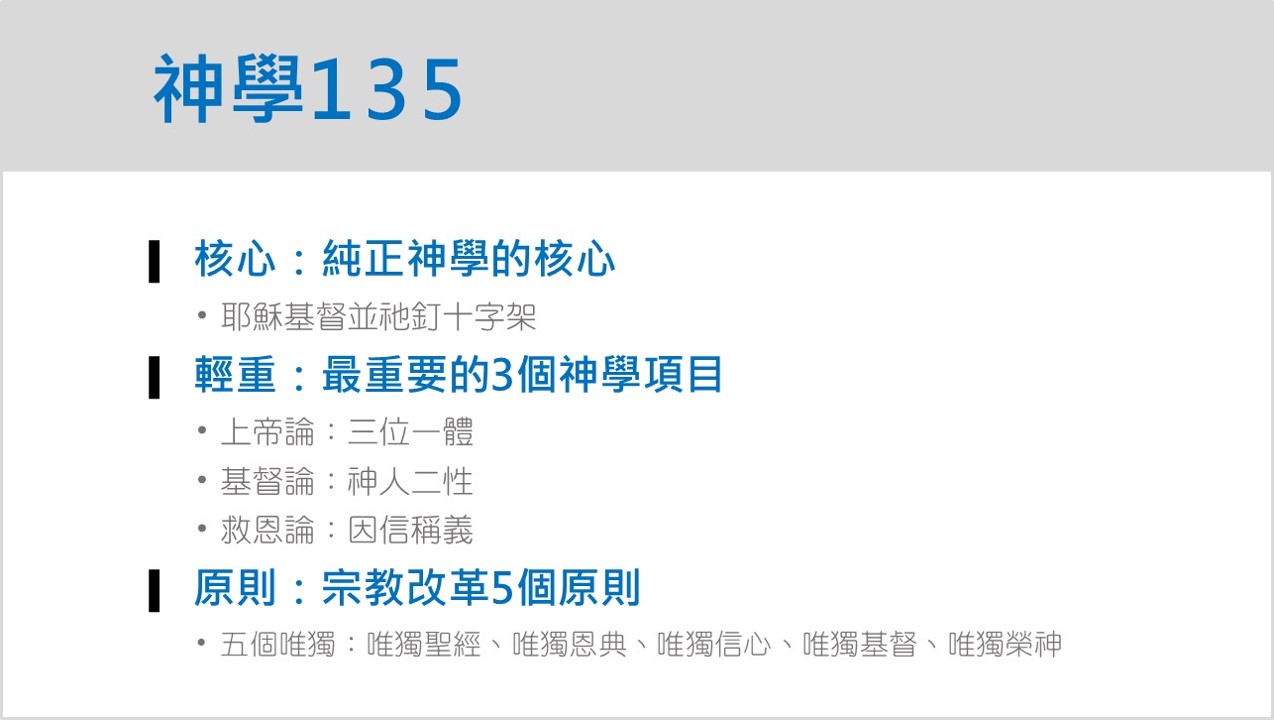

神學135

- 分類: 非比苗圃

- 作者 Alice Cheng

最近在學習增進自己的關懷力,在靈性關懷中如何協助對方心意更新。有一個分組練習題,題目很簡單,就是某人舉行生日派對,邀請了小組所有的人,卻單單沒邀請我。我對此有甚麼感覺與作為?這情緒背後的想法是甚麼?

對這問題,我直覺就是生氣,會質問某人或將某人列為拒絕往來戶一陣子吧?!因為我覺得某人這樣做是忽視我或故意孤立我。

但是同組另外一位同學的回應讓我非常訝異!面對這樣的情形,他的答案居然是:「他知道我不喜歡熱鬧,所以不為難我。我很喜樂,我會開心地私下傳line祝他生日快樂。」

他的答案讓我太訝異了,同一個事件,卻有這樣的天壤之別的情緒和回應的行為,而關鍵的差別就在背後的想法。

這給我很大的提醒,遇到同一件事,每個人的想法是那麼的截然不同,不同的「思想信念」帶出來的情緒與行為天差地別,這提醒我去小心覺察自己的「思想信念」是什麼?因為若自己的「思想信念」不合乎真理或不斷讓自己受苦,就需要試著心意更新,好讓自己能活得更合乎上帝那純全、善良、可喜悅的旨意,能夠活得更正面積極、更平安喜樂。

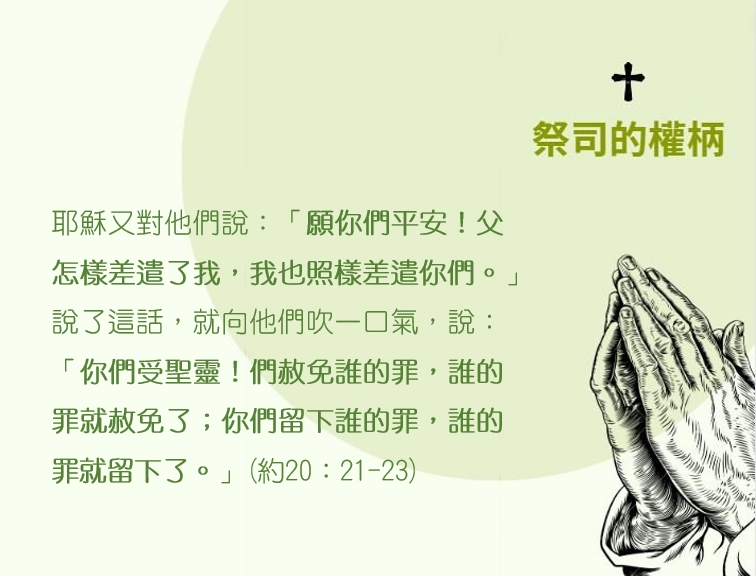

每一個基督徒都有「祭司」的身分,但這身份常被基督徒所忽略。聖經彼前2:9提到「惟有你們是被揀選的族類,是有君尊的祭司,是聖潔的國度,是屬 神的子民,要叫你們宣揚那召你們出黑暗入奇妙光明者的美德。」祭司的身分是尊貴的,「信徒皆祭司」有三個意義:

1) 信徒要看重自己,我們擁有祭司尊貴的身分。

2) 信徒本身就是祭司,可以直接到上帝面前,除了基督,不須別的中保。(所以恩典不應由神父壟斷)

3) 信徒有祭司職,要成為別人和上帝之間的橋樑。(所以我們要承擔神人和好的責任)

可惜現今華人教會,一些人只著重第2個意思,卻忽略了1和3,但3是馬丁路德當時非常強調的重點。信神院長余繼斌在論及改教思想時曾強調:「我們被召成為上帝祭司國度裡的祭司,而且互相為祭司。這個意思是,我們需要彼此認罪、饒恕、代禱、勉勵,也彼此分擔各人的重擔」。(請參出處:http://www.pcchong.net/Ephesians/Ephesians18_1.htm)

某天朋友打電話給我,跟我說他要告解、認罪,因為在工作上和客戶互動,客戶的態度讓他感到很生氣,忍不住脫口而出說出不合宜的話,他覺得自己脾氣實在太差了,要跟上帝認罪悔改。

我們身為基督徒,有祭司的職分,有為人宣告赦罪的權柄(約一1:9),只是我們現在丟失了祭司的權柄。因此我就問他:「你相信我有從上帝來的權柄,可以宣告赦罪嗎?」他說:「相信。」接著我就奉耶穌的名宣告他的罪已經得赦免了,並且為他祝福禱告。

當我為他宣告赦罪的禱告後,他重擔皆脫落,開心的跟我話家常,然後就安心地去洗澡休息,卸去工作一天的疲憊。我很高興,當我們拿起上帝給我們祭司的權柄時,弟兄姐妹就得到幫助。

我們若認自己的罪, 神是信實的,是公義的,必要赦免我們的罪,洗淨我們一切的不義。(約一1:9)

以前在讀道碩時,學到底本假說JEPD,聽了半天還是霧煞煞,還有學一些聽來就感艱澀的批判法,就像形式批判法、來源批判法等等。例如,學者們會考據符類福音的成書時間,推測馬可福音可能是第一本成書的,馬太和路加則是參考馬可寫成的,但這只是個「假說」事實上成書時間先後,我們並不確實知道。

孔子說:「惡紫之奪朱也,惡鄭聲之亂雅樂也」,我很不喜歡自己以前學神學時被這些神學家的論述搞得霧煞煞的。再次學習神學後,才有清楚的看見與定位,原來這些研究基本上都屬於「聖經神學」的學術研究範疇,每個學者都提出自己的一套理論看見,至於學者說的就是對嗎?既然是學術研究,就沒有一個定論,百家爭鳴下有各自的說法。

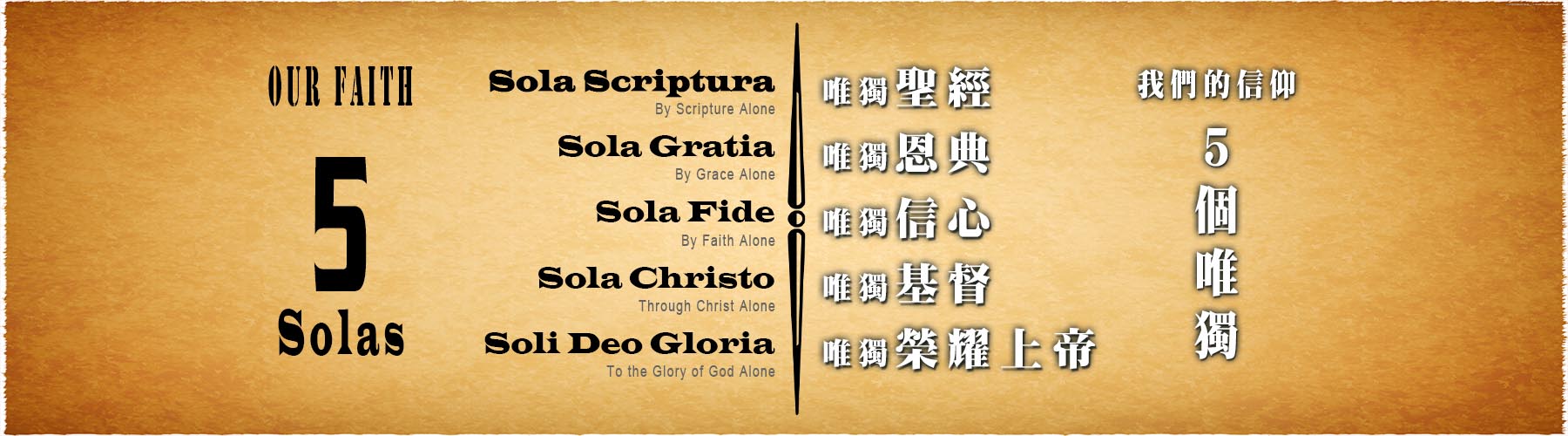

站在福音派的立場,我們只要憑著信心接受聖經是神給我們的話,是信仰的最高權威。至於甚麼聖經批判法或學者的論述,做為參考就好,不能放得過高,若高過上帝的給予的啟示,那就真的「被紫奪朱」了。